「お気に入り」へ追加

「お気に入り」へ追加

※R18描写あり※

18歳未満、高校生以下の方はこのページを閲覧せず移動してください。

性描写が存在するキャラクターは全て成人済みです。

【人物】

生州 晶(きす あきら)

虎目 佐紀(とらめ さき)

遥瀬(はるせ)

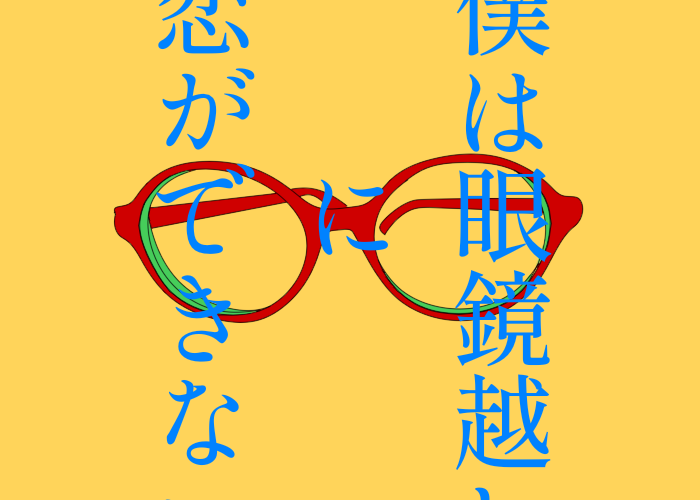

現代の若者は、薄いレンズ越しに世界を見ている。

少し前までの携帯電話は四角くて平べったいプレートのような端末が流行りだったが、最近では身に付ける眼鏡型が主流だ。

眼鏡型端末のレンズには表示用のモニタが、眼鏡のつるにはマイクとセンサーが仕込まれている。

通話アプリを始め、装置の内部で動くアプリは種類が豊富で、コミュニケーションアプリ越しにアプリの評判が取り交わされてゆく。

視線の動きと声で操作することが主で、皆、入力用のコントローラは持ち歩くものの、面倒がって使う人は少ない。

ウェアラブルデバイス。

片仮名で正しく言えば舌を噛みそうなそれの名前を、僕たちはただその形状通りに眼鏡と呼んでいる。

虎目は、友人の中では珍しく眼鏡を掛けない。眼鏡型の携帯電話を持たない人物だ。

平べったいプレート型の携帯電話を使う彼の目元は、切れ長で涼しげで、それでいて何も覆うものがなく素のまま。

長身だがインドアで、自分のような大人しい人間と付き合いが多いながら、たまに目立つグループのスポーツチームに組み込まれている。

バスケをする際の動きは悪くなく、邪魔にはならない。

その長身と手足の長さも相俟って、相手もボールを奪いづらそうだ。バスケ上手だね、と言うと、普通だと言っていた。

その言葉通り、野球でも、フットサルでも、テニスでも器用にこなしている。

自分から賑やかすような性格ではないが、声を掛けると律儀に言葉を返す。興味の範囲が広く、スポーツから映画から本からゲーム、と話題が尽きない。

虎目と共に所属しているのは、レトロゲーム研究サークルだ。

幽霊部員が多いサークルで、飲み会をやるにも参加者は集まりづらく、サークル室には据え置き型の昔のゲーム機が積み上がる。

いくつかは動作すらしないそれを、いつか動くかもしれないし、と律儀に埃を払う日々を送っている。

普段、サークルでは僕と虎目はだらだらとゲームをして過ごすのだが、最近の暑さが僕達の足をサークル室から遠のかせていた。

「今日、うち来る?」

次の講義への移動の合間に、虎目が提案する。

校舎の間の渡り廊下はじわりと汗ばむほどの暑さで、喉を干上がらせた。無言が窮屈というような関係でもない僕らは、自然と口数少なく足を動かす。

僕は虎目の家にあるゲーム機を思い出し、その問いに同意した。

一人暮らしをしている彼のマンションはファミリータイプで、言葉や仕草の端々から実家は裕福なのだろうなと感じ取れる。

長期休みには一緒にバイトをすることもあるが、虎目がバイトをするのはその時くらいだ。

僕も家庭教師のバイトは続けているが、実家住まいで、然程多くコマを入れている訳でもない。

虎目が誘ってくれるのをいいことに、向こうの家に入り浸りつつある。

「レポートもやろ?」

「そうだな」

遊びたいからレポートなんて後でいいだろ、とは言われない。律儀に早めにやろう、と頷いてくれる。

余裕を持って課題をこなしておかないと安心できない僕は、その姿勢が付き合っていて心地よい。

ちかちかと視線の端で光が明滅する。メッセージアプリの、着信のサインだ。

視界の上側に半透明の画面が色づき、その場所に送信元のアイコンとメッセージが表示される。

『■■ちゃんと付き合うことになったー!今度紹介する』

そのメッセージの送り主の照れ顔を思い浮かべ、僕もつられて笑みを零す。続けておめでとう、というようなメッセージが取り交わされていく。

それらから一瞬視線を外し、先導する背中に続いて歩く。

『付き合うきっかけって何?』

別の友人が尋ねる。講義で席が近くなって、と当たり障りのないきっかけが語られ、

『片思い解析アプリでお互いにマッチしてさ』

僕にはその文字が、浮かび上がるように感じた。

近くに誰かがいなければ、ああ、と呆然としたような声を漏らしていたことだろう。

片思い解析アプリ。

好意の向く先が可視化されるそのアプリは、使用者の視線の向き、言動、身体情報の変化から使用者の『片思いの相手』を解析する。

そう、片思いの相手は『解析』されるのだ。

片思いの相手がアプリに知れると、『片思いを相手に公開しますか?』とアプリに問いかけられる。

この問いに『公開する』を選んだ場合、かつ、相手が自分に対して同じように『片思いを公開した』場合、『マッチ』した、ということになる。

この時点でお互いのアプリに通知が届くため、二人はお互いの気持ちが確認できた上で付き合うことができるという仕組みだ。

ただの片思いであれば伝わらないし、アプリを入れていない相手に片思いをしても伝わらない。好意を公開しないこともできる。

両思いにならなければデメリットのないこのアプリは、じわじわと使用者を増やしている。

「■■と■■ちゃん、付き合うんだって」

「ふーん」

興味なさそうに呟くと、ちら、と僕を振り返った。

「そういえば、同じ講義、多かったな」

「そう。それで、仲良くなって、アプリでマッチした、って」

「また『片思いなんとか』か?」

「みたいだよ」

そうか、と虎目は言葉を落とし、また無言になった。

以前、片思いアプリについて虎目が他の友人と話しているのを横から聞いたことがある。

虎目は眼鏡型の端末ではないが、端末を変え、片思い解析アプリを入れればすぐに『マッチ』するんじゃないかと言われていた。

僕は彼が何を言うのか内心はらはらと見守っていたが、当人はさらりと、

『機械に両思いだとばれるくらいの相手なら、片思いアプリがなくても分かるんじゃないか』

そう言って、言葉を切り上げてしまった。

「虎目は機種変したら眼鏡型にするの?」

「どうだろ。ゲームしてる間に視界に通知が来るのは勘弁だな」

その言葉に笑いつつ、ただただ、背中に言葉を返す。

僕は以前、片思い解析アプリを面白半分で入れたことがある。

アプリは一日も経たないうちに、『片思いの相手の解析が完了しました』と表示し、その人の輪郭を囲むように姿を浮かび上がらせた。

ぴかぴかと光る薄黄色を纏って立っていたのは、僕の友人のはずの人だ。

虎目佐紀。僕が友人だと思っているこの人は、アプリが言うには、僕の片思いの相手であるらしい。

辿り着いた部屋はひんやりと空調が効いており、暑さから解放された僕は倒れるように虎目の家のソファに座り込む。

キッチンでがさがさとやっていた虎目は、炭酸ジュースのペットボトルとグラス、ポテトチップスの袋を持って来た。

テーブルにそれらを広げ、古いゲーム機にディスクをセットする。

「最近アプデ用のサーバが止まるらしくてさ。有料配信のストーリーとかが全部配布されたんだよ」

「虎目がギャルゲーって、珍しいよね?」

だな、と同意するあたり、虎目にもよくやるジャンルのゲームではないという自覚はあったようだ。

自分のアカウントでログインし、新規でゲームを開始する。流れ出すオープニングムービーは、次々と可愛らしい少女達が映っては消えていった。

登場する女の子達と恋愛をする古いゲームジャンル。

『ギャルゲー』という呼称を使う人間はもうおじさんか、レトロゲーム研究サークルに属するような変わった若者くらいになってしまった。

今や男性向けの恋愛ゲームで、攻略キャラに女性しかいないゲームの方が珍しい。

「でも、このソフトが出た時代って、男キャラも全然攻略対象に入ってるぞ」

あえて言うのなら恋愛ゲームかな、と虎目が僕の言葉を訂正する。ムービーに見入り、へー、とだけ返事をした。

ムービーにスポーツマンらしき青年、色白で線の細い青年が続けて映る。女性キャラは多いが、男性キャラも揃っているらしい。

スポーツマンらしき青年は、外見が虎目に似ている。視線がついその青年を追った。

「どいつが好み?」

似ている、と感じた人の前でそのスポーツマンを指差すのも憚られ、最初に登場した幼なじみ属性の少女を指差した。

虎目は顎に手を当て、じっとその少女に見入る。

「虎目は?」

問いに、画面をじっと見ていた視線がちらりとこちらを向く。再度画面に視線が行き、この子、と指差された先にいたのは先ほどの線の細い青年だった。

一瞬、心臓が鷲づかまれた心地を味わった。しかし、その刹那的な感覚の理由が捉えられず、すぐに違和感を手放す。

遥瀬アキ。そう名付けられた青年は物腰が柔らかそうで、薄い色の髪を少し長めに伸ばしている。手元には本があり、微笑みながらページを捲っていた。

「ああ、虎目と趣味が合いそうだね。本持っててインドアそうな」

「……分かる?」

「だって、賑やかなのがずっとだと、飲み会とかは最後の方疲れてるでしょ。お酒強いのに眠いって寝始めるの、帰りたいーってサインだし。ついでに僕も帰れるから助かってるけど」

くすくす笑いつつ、コントローラを握る。スタートのボタンを押し、名前の入力画面に移動する。

『虎目佐紀』。名前を入力していると、横から虎目に裾を引かれた。止めろと言いたいのだろう。構わずに『次へ』のボタンを押す。

隣でため息の音が聞こえた。

「攻略キャラは遥瀬くんでいい?」

「全員と話してから決めてもいいだろ」

「最初から狙っていかないと、結局誰ともエンディングを迎えられないよ」

勢いに押されたのか、虎目は渋々頷いた。僕は空中に特定の動きで指を滑らせ、『眼鏡』の通知を切った。

折角の虎目との時間を、邪魔されては堪らない。コントローラを握り直し、画面に向き直る。

拡張現実のゴーグルではないこの大きく平らな画面は、そのうち廃れていくのだろう。

画面内では入学式を終え、最初に訪れる場所を選択する画面に切り替わる。マップ上に表示された場所の中から、迷わず図書室を選んだ。

図書室に入ると、専用スチルが表示される。薄い色の髪、眼鏡、手元には本、制服は少しだぶついていて、指は萌え袖状態になっている。

主人公と遥瀬くんの間で、『邪魔して悪い』という会話と、お互いの自己紹介が交わされる。

【……初めまして、虎目くん】

「滑らかに名前読んでくれるね」

「確か、音声をカスタムしなくても自然に名前が読み上げられるようになった頃だな。もう少し前のゲームは波形を弄るんだが、そのサービスがネット上でできるものは、今だと止まってるゲームも多くて……」

虎目は、頭から知識を引き出して説明を加える。

いくらかのゲームの名前を挙げ、現在でも音声のカスタムができるゲームを教えてくれるが、覚えてもいられずにその言葉を右から左に流す。

たまにスイッチを押すと話が長くなる、苦笑を噛み殺して画面を見つめた。

【本?好きだよ。虎目くんも借りていくといい】

【そうだな。何かおすすめの本はあるか?】

【うーん……、じゃあ、この本を持って行きなよ】

遥瀬くんは手元の本をこちらに手渡してくる。本を受け取ると、『アイテムを手に入れた』と表示された。

台詞が始まると黙った虎目はポテトチップスの袋を開け、一枚ぱりぱりと噛み砕く。

もう一度指先が袋に入り込み、コントローラを握っている僕の口元に、ポテトチップスの端を触れさせた。

視線を向けると、食べないのか?と言うように虎目が首を傾げる。反射的にあ、と口を開けた。

口に突っ込まれる食べ物を咀嚼しつつ、また始まった、とボタンを押してアイテム欄を開く。

僕にコントローラを持たせている間、彼は甲斐甲斐しく用意した食べ物を口に運んでくる。手を汚さずに食べられないものは、すべてだ。

「コーラもあるけど」

「のむー」

気の抜けた返事をして、ゲーム内のスケジュールを入力していく。

学力パラメータ優先で、運動は上げなくていいかな、と調整しつつ、決定ボタンを押してコントローラから手を離す。

グラスに注がれたコーラを受け取り、口に含む。喉を滑り落ちていく瞬間に泡が弾けた。

「夏だねえ」

「ポテチにコーラが?」

「冷房も」

くたりとソファに背を預け、スケジュールの推移を見守る。学力パラメータの伸びは悪くない。

静かな室内に、ゲームの効果音だけが響く。出会った当初は必死に静けさを声で埋めていたのに、最近では相手の生活音で十分だ。

休日になると、すかさず遥瀬くんを遊びに誘った。出迎えてくれた私服姿の遥瀬くんは、細身で落ち着いた色合いの服を身に纏っている。

【どこに行く?】

「マップ広いなー……あ、遊園地行きたい!」

「子どもか」

窘めるような腕が、きゃらきゃらとはしゃぐ髪をもみくちゃにする。

長い腕がペットボトルを奥に押しやり、眼鏡型ではない携帯電話を取り出した。画面にぽちぽちと文字を入力し、まじまじと表示された画面を見ている。

僕はその姿を横目に、遥瀬くんの私服コーデを堪能した。

遥瀬くんがかっこいいよ、と裾を引いても、虎目の視線は携帯の画面から外れない。ちらりちらりと服を掴む僕に視線を向けるのに、ゲームの画面まで視線は届かなかった。

「隣県だけど、来週末あたり行くか。遊園地」

「いいの?」

思わず振り向くと、にやりと笑った虎目がブイサインをしてみせた。

僕たちがレンタカーを借りて……、と相談している間にも、画面の中の主人公と遥瀬くんは遊園地を歩き始める。

合間合間に虎目から携帯電話の画面を見せてもらい、現実世界の遊具に思いを馳せつつゲームを進める。

【ジェットコースターか。ちょっと怖いかも】

「わかるー」

遥瀬くんの言葉に同意すると、虎目はふっと笑いを零した。

「何ならいいんだ?」

「ミラーハウスとか、ボートとか」

「あー。俺は水かぶるやつがいいな、涼しいし」

いいねー、と同意しながら今度行く園内での、遊具の位置を確認する。主人公と遥瀬くんは二人でお化け屋敷に向かって行った。

遥瀬くんが角度が急じゃないジェットコースターなら……、と譲ろうとしたのだが、主人公が別の遊具に行こうと譲らなかったのだ。

「遥瀬くん、お化け屋敷は平気なんだね」

「ホラーとか読むタイプなんじゃないか?」

「あ、僕落ちるやつも怖いんだよねー」

「……お前、遊園地に行きたいって自分で言ったよな?」

どれに乗れるんだ言え、と肩を組まれ、コントローラを奪い取られ、虎目の携帯電話を持たされる。

あれは怖い、これは怖い、と挙げてみると、お前が乗れる乗り物を二周ずつかな……、と切実な声が聞こえた。

「でも、虎目が一緒に乗ってくれるんでしょ?乗るよ?」

「……まあ、遥瀬くんみたいに、ゆるやかなジェットコースターくらいは妥協してくれ」

はーい、と軽く返事をして、ゲームの画面に向き直る。主人公と遥瀬くんのように、妥協というものが、お互いに必要なのかもしれない。

遥瀬くんはお化け屋敷怖かった、とコメントした主人公に対し、楽しそうにはにかんでいた。

複数周するのが基本のゲームらしく、年月の進みは早い。

一緒に夏祭りに行って、紅葉を見に行って、クリスマスを迎え、初詣に行き、すぐに一年が終わっていく。

クリスマスプレゼントには微妙な顔をしていた遥瀬くんだったが、バレンタインデーにはチョコレートをくれた。

わー、と声を上げ喜んでいると、虎目からどういうチョコが好きかと尋ねられる。虎目は質より量だよね、と言ってみると、そうでもないと返された。

基本、毎週のように遥瀬くんと遊び歩き、別の人が入る余地はない。きっと、このまま進めれば告白イベントが起きるだろう。

このまま最後まで、とまだゲームを続けるつもりだったが、虎目が腹が減ったと言い出した。キッチンに向かって行き、野菜と肉を炒め始める。

一緒にエンディングを見るつもりで、オートセーブのタイミングに合わせてゲームを終えた。

「あれ、ゲームやめたのか?」

「もうちょっとしたら三月だから、エンディング一緒に見ようと思って」

「気、遣わなくてもいいのに」

「遣ってないもん。何かやることある?」

「米混ぜて」

立ち上がってキッチンに近づくと、虎目は濡らしたしゃもじを手渡してきた。

炊き上がったばかりらしい炊飯器を開けると、ぶわりと湯気の匂いが立ちのぼる。横からは肉の焦げ目の匂いが絡み、これだけでお腹いっぱいになりそうだった。

内釜の壁面にしゃもじを沿わせ、ご飯をひっくり返す。

粒が割れないようそっとかき混ぜていると、横では虎目が大皿に野菜炒めを盛りつつ、こちらに茶碗を突き出してきた。

普通の人相手ならば嫌味になりかねないほど、大盛りにご飯を盛る。

ちらりと視線を向けると、そのご飯を食べる予定の人物はこちらを見て満足そうに頷き、ご機嫌で野菜炒めと飲み物をテーブルに運んで行った。

自分用には普通の量のご飯を盛り、同じくテーブルに運ぶ。大盛りの方を虎目に差し出すと、喜んで受け取って貰った。

「いただきます」

「いただきまーす」

食器を揃えて、二人で手を合わせ、大皿の野菜炒めをつつく。ご飯を取り皿代わりに、はふはふと炊きたてのご飯に齧り付いた。

ご飯で舌が熱い。いつの間にか注がれていた麦茶を持ち上げて口に含み、今度は控えめに野菜炒めを摘まみ上げる。

甘辛のタレがかかったそれを噛み締めると、炒めた野菜の汁が口いっぱいに広がった。

「あっつい。でも美味しい!キャベツが甘ーい」

「こらキャベツばっかり取るんじゃない。もやしを食べ……いや、それ以上細くなると困るな。肉を食べなさい」

虎目の箸がふたきれほど肉を摘まみ上げ、僕のご飯の上に乗せる。

そう言いつつ、虎目の箸はもやしを優先的に消費しているようだ。気遣われているらしい。

虎目は体格に合った量を食べているだけと言うが大食いで、外食をすると金額もそこそこかかる。自然と、自炊をするようになったそうだ。

一汁三菜のような料理は腹が膨れないらしく、カレー、シチュー、鍋、炒飯といったかさ増しできる料理を好んで作っている。

僕はそこまで大食漢でもないので、多く作ってくれる食事のおこぼれに与るのが常だった。

「遥瀬くんさ。話してみたらあんまり好きじゃなかった?」

虎目はぱちりと目を開き、箸を持ったまま静止した。ごくりと喉が咀嚼していたものを嚥下し、箸が置かれる。

代わりのように、虎目の手はグラスを掴んだ。

「や。全然好みだけど、そうだな……あんまり楽しんでるように見えなかった、って感じか?」

「んー。楽しんでくれてる感じはしたけど……」

ゲームに熱中している自分とは裏腹に、虎目は雑誌だとか携帯電話だとかを手に取り、話をしたい箇所があれば声を掛けてきた。

まるでゲームよりも自分に構え、というような態度が珍しかったのだ。同じようにゲームが好きな人間二人だったから、ゲームが第一、というスタンスが崩れることはなかった。

今日の虎目は、僕が遥瀬くんに没入しているのが面白くないように見えた。

「恋愛ゲームをしたら、ちょっとは虎目の好きなタイプが分かるかなあって思ってたんだけど、質問とかも全部僕が答えちゃったし」

はた、と言葉を吐いて我に返った。好きなタイプを知りたい、と言っているように取られただろうか。

そんなことはないか、と自分のグラスを取る。並々と注がれた麦茶は少しずつ氷が溶け、グラスに付いた水滴で指先が濡れる。

「好きなタイプが知りたいなら、いつでも答えるのに」

「そう……?いやでも、無理には」

グラスを両手で握りしめる。じわりじわりと、気化熱で指先の体温が失われていく。

片思い解析アプリに片思いの相手だと解析されるような相手が、好きなタイプというものを語るのを聞きたくない、と咄嗟に思った。

虎目と視線を合わせられなかった。

「なあ。遥瀬アキが好みのタイプだって聞いて、何か思った?」

「……そういうの、初めて聞いたなあって、思ったけど」

虎目のタイプを、今まで聞いたことはなかったのだ。ぼんやりとは聞いていた。ただし、大人しいタイプだとか、趣味に寛容だとか、ざっくりとした内容だけだった。

遥瀬が好みだと聞いたときの衝撃の理由が、ようやく分かった。『この子が好みだ』とただ一人を示されたのは、初めてのことだったのだ。

「あのゲーム、俺、何周かしててさ。遥瀬アキも攻略はしてるんだ、告白の台詞も知ってる」

それだけ攻略していれば面白くもなかっただろうに、虎目は僕が遥瀬を攻略するのを止めようとはしなかった。

「……言ってくれてたら、別の人で攻略したよ」

「それだけか?」

声のトーンが変わり、弾かれるように顔を上げる。虎目は食事の手を止め、こちらを見ていた。

箸が止まり、湯気の立ちのぼっていた食卓は、僅かな温かさを残すのみだ。

「自分と似たような名前の攻略キャラ、何周も攻略されたら、気持ち悪くないか?晶」

念押しするように名前で呼ばれ、ようやくその真意を悟った。唇が戦慄く。

「どっちかって言うと、俺は遥瀬アキより生州晶のほうが好みで」

「……虎目。あの」

「こう言えば伝わるか?……好きだ、晶」

ごとり、と手の隙間からグラスが落ちた。高く持ち上げていた訳でもなく、咄嗟に支えて事なきを得る。

無言になった僕に、虎目は食事を再開した。食欲が出ず、グラスを立て直して、膝の上に手を置く。

「……な、んで……今言ったの……?」

「遥瀬アキの名前で俺の気持ちを察してたら、もやもやさせるのも悪いかと」

ぐ、と膝に指を埋める。

「……考えさせて……、って、返事でもいい?」

「いいけど、考えてる間の付き合いはどうしたい?絶交だって言うならそうする」

「それは……嫌だよ。今まで通りがいい」

虎目は僕の表情を見て、息を吐く。

「俺は延々と今まで通りでいるつもりはないから、返事は来週までな」

「……決まらない、かも」

「決まらないようなら振ってくれ」

なあなあにしようとする心情を、見透かされているようだった。こくりと頷き、膝から指を離して、箸を手に取る。

けれど、胸がいっぱいで食事が喉を通らない。いつもより少ない量を食べ、ご飯が残ってしまうなと茶碗を置こうとすると、目の前から手のひらが差し出された。

差し出された手のひらに、茶碗を乗せる。

「折角肉を食わせようと思ったのに、食事が終わってから話せば良かったな」

虎目はそう言いつつ、僕の残したご飯を胃に収める。

食事を終え、レポートを取り出して完成させた後、いつも通り泊まらせては貰えなかった。家まで送り届けられ、手を振られる。

またな、といつも通り虎目は言ってくれた。さっき好きだと言ってくれたのが嘘のような、普段通りの友人の姿だった。

一人残された僕は、家の前で少し涙ぐんでしまった。

翌日は早朝に目が覚めた。昨晩深夜にようやく眠れたというのに、長く眠れずに起きてしまった。

目を開けると、視界がぼやけている。手をいつものベッド脇のチェストに伸ばすが、そこに眼鏡はなかった。

あれ、と周囲を見渡す前に、違和感に気づく。自分の背中の下に、ごつごつした物がある。慌てて飛び起き、違和感の正体を拾い上げる。

目を近づけると、眼鏡型デバイスのつるが歪んでいた。

「外さないまま寝ちゃったか……」

ハァ、と息を吐き、レンズの部分を目元に当てながらコンタクトレンズの収納場所まで歩く。

手慣れた動作でコンタクトレンズを装着すると、ようやく視界がクリアになった。歪んだ眼鏡を再度確認すると、このまま掛けることは難しそうな形状になっていた。

ショップに預けても、修理の間は預けっぱなしになるだろう。クローゼットから昔使っていた平べったい形状の携帯電話を取り出し、眼鏡型のほうからデータとアカウントを移した。

修理中の代替機貸し出しのオプションを付けておくべきだった、と契約プランを呪い、服を着替えて携帯電話をポケットに突っ込む。

朝早く目覚めてしまった所為で、家族の誰も起き出してはいなかった。荷物を持ち、顔を洗いに洗面台に向かう。

鏡に映った眼鏡をしていない自分は、普段よりも幼く見える。いつでも眼鏡を装着していた所為で、眼鏡のある顔が当たり前になっていた。

顔を洗うときに、眼鏡を押し上げる必要もない。温度が篭もってむわっとした洗面所の中で、ぴしゃりと冷たい温度で頬を打った。

脇に置いていた荷物を拾い上げ、台所に一度目をやり、廊下を通って玄関から外に出る。

「いってきます」

小さな声で呟き、足を踏み出す。朝方はまだ涼しい。

携帯電話を取り出して視線をやると、虎目からメッセージが入っていた。つい先ほど送られたものらしい。立ち止まって、メッセージを開封する。

こうやって、指先で端末を操作する感覚も懐かしいものだ。

『よく眠れた?』

少し考えて、『眠れたよ。虎目こそ眠れたの?』と返信する。実際、少しは眠れたものの睡眠不足で、眼鏡を壊しているのだから散々な状態だ。

メッセージはすぐに既読状態になった。

『眠れてない』

あまりにも正直な言葉に、つい笑いが漏れた。告白の翌日というものはもっと悲壮感のあるものかと思っていたが、僕と虎目の間では、そうでもないらしい。

『ごめん、さっきの嘘。僕もあんまり眠れなかったよ』

正直に白状して、携帯電話の画面を切る。お互い眠れなかった、というのなら、情けなく笑えばそれだけの話だ。

駅前のカフェでゆっくりとモーニングを食べ、時間を潰す。少し早い電車に乗ることに決め、駅のホームに向かった。

いつもより少し早い電車は、普段よりは人が少ない。大学へ向かうべく電車に揺られている間には、虎目からの返信は来ていなかった。

手持ち無沙汰に、参考書を開く。普段なら眼鏡型デバイスでニュースでも見ているところだが、今持っている古い携帯はバッテリー量も心許ない。

いつもと違う、と思った。

眼鏡型デバイスから音楽が流れてくるわけでもない、レンズの画面をニュースが埋め尽くしている訳でもない。紙を開いて、目で追って、時には揺れる。

つい乗り降りする人に視線を向け、たまに視線が合ってしまう。

車窓の風景も見慣れている物の筈だが、久しぶりに眺めた景色は以前と変わって見えた。建物も、自然の色も、視線をやらなかった間に少しずつ変わっていく。

大学近くの駅で下車するまで、参考書のページは然程捲られぬまま閉じられた。

電車を降り、改札を出る。通学路で虎目に会うことも考えていたが、出会うことがないまま大学へ辿り着いた。

合わせられるだけ合わせた所為で、同じ講義の筈だ。講義室に入り、視線を巡らせる。

講義室で先に席に着いていた虎目は、今日は眠たげに目を細めていた。こちらに気づくとおいで、と言うようにのんびり手招きされる。

人はまばらで、まだ講義の開始には早い。

有り難く近づき、確保してもらった席に座る。僕を見ていた虎目は、目元を指差した。

「眼鏡は?」

「朝起きたら踏んじゃって」

眼鏡を取り出すと、うわ、と虎目の口から言葉が漏れた。どんまい、と頭を撫でられる。

普段通りの行動だというのに何だかそわそわしてしまい、鞄から取り出しかけた筆箱を握りしめる。

避けはしない、ただ、軽く受け止められてもいない僕の様子を、含みのある視線が絡め取る。

「眼鏡のない顔もいいな」

「は!?」

思ったよりも声が周囲に響き、はっと口を閉じる。

がちゃがちゃと筆記用具を乱雑に机の上に並べ、僕はノートを捲った。シャープペンシルを持ち上げる。

カチカチカチ、と手元で焦ったノック音が響いた。

『なにその発言』

がりがりとノートに書き殴った僕の言葉に、虎目はふっと息を零した。すい、と手を伸ばし、自分の筆箱からボールペンを取り出す。

右上がりの、それでいて大きな文字がノートに書き付けられる。

『考えてることは正直に言おうと思って。意識してほしいし』

僕が返事に困っていると、虎目が次の言葉を書き付けた。

『昨日よく眠れた?』

答えを知っているはずの顔は、にやにやと意地の悪い笑みを浮かべていた。む、と唇を尖らせる。

『あんまり眠れなかった』

『そういう律儀に考えてくれるとこが俺大好き』

ぼとりと手元からシャープペンシルがこぼれ落ち、床に転がった。あわあわと立ち上がり、その転がる先まで追い掛ける。

ようやくシャープペンシルを拾い上げると、振り返った先の虎目の視線は、まっすぐにこちらを見ていた。

隣にいる自分だけをあの視線がずっと追っていることは、きっと以前から気づいていた。だから追い返す癖がついた。

運動の試合で、サークルの部室で、並んで歩く隣で、向けられる視線を返す。

けれど、これまでの二人の視線の間は誰かからのメッセージの通知であったり、アプリのお知らせであったり、眼鏡のレンズに映る情報が隔てていた。

今は、視線を散らす先がない。

「おかえり」

「……笑わないでよ」

もう、と八つ当たりで肩を押しやると、嬉しそうにされるがままになっている。目尻が緩み、つり上がった口元は今にも愛を囁かんばかりだ。

分厚い、それでいて他者の情報を含んだレンズ一枚がないだけで、漂っていた霧が晴れた気分だった。こんな視線を向けられ続けていれば、追わずにいられない。

席に着いて、シャープペンシルを握り込む。

『今日もうちに来いよ』

『まだ返事決まってないよ』

『来週までだろ。素麺茹でるから食べよう』

今まで通りに振る舞うと約束したはずなのに、約束を守れていないのは僕のほうだ。

胸がばくばくと破裂せんばかりに動き、軽く承諾するはずの言葉を喉につっかえさせる。

僅かに指先だけを動かした。

書き終えて、ほっと息を吐く。片思い解析アプリにぼんやりとした恋心を告げられた時よりも、はっきりと自覚していた。

もう少し虎目が見たい。恋人候補として向けられる眼差しを、何も隔てることなく受け止めてみたい。

『行く』

たった二文字の筆跡は力を込めすぎたのか、他の文字よりも濃く拙い字でノートに刻まれていた。

部屋に帰り着くなり、虎目はしばらく寝るから、と言ってベッドに転がって寝始めた。僕はエアコンの温度を調節し、虎目の本棚から漫画を取り出す。

かさばるゲーム機に、積まれた本、虎目の部屋に物は多い。

几帳面に整理はされており、保管されている物について尋ねると長い講釈が待っている。思い入れがある物が多いのだろう。

しばらく漫画を読んでいたが、眠り込んだまま起きる様子がない。そろそろと近づき、顔を覗き込む。

顔立ちは華美ではないが、整っている。髪型を遊べばさぞモテるだろうに、飲み会をすれば疲れきり、ゲームの感想を長々と述べ、僕とゲームをする時間を最優先するのが虎目だ。

安心しきったような寝顔を見ていると、もう少し寝かせてやりたくなった。

「素麺、茹でていい?」

当然のように、返事はなかった。

僕はふ、と笑いを浮かべると、のろのろと立ち上がった。台所に向かい、ありとあらゆる扉を開けると、素麺の束を見つけた。

鍋は洗って壁面のフックに引っかけてある。鍋を持ち上げ、大量に水を入れた。電磁調理器のスイッチを入れると、温まっていることを示すランプが点灯する。

水を沸騰させ、麺を入れて数分、菜箸を片手にその場で待つことにした。ゆるゆると麺を揺らしながら茹で上がりを待つ。

エアコンの動作音と、ベッドの上の虎目がもぞもぞ動く音と、やがて鍋の中身が泡立つ音が耳に届いた。鍋いっぱいに白い泡が満ちると、麺を掬い上げて口に含む。

芯がないことを確認して、ザルにあげた。水道水でわしわしと洗う。指先が麺の間に潜っても心地よい程度になったところで、水を切った。

深皿に麺を入れ、冷凍庫から氷を取り出すと、雑に麺の上に転がす。

めんつゆと、冷蔵庫から取り出した麦茶と、茹で上がった素麺をテーブルに並べると、ちらりと虎目に視線をやる。

あれだけガタガタやっていたのに、家主は夢の中のようだった。運動をした後は特に、虎目はよく寝る。

仕方ないな、と僕は転がっている身体に近づくと、両手で揺らした。

「虎目ー、ご飯にしよー」

全く起きる様子がない。

昨日は眠れなかった、と自己申告してきたほどだ。仕方がないところなのだが、僕はゆさゆさと身体全体を揺すり、声を掛け続けた。

ゆっくりと虎目の目が開く。

「晶……?」

「素麺茹でたから食べよ」

「……あー、いい眺め。もうちょっとこう、俺の身体に乗り上がってくれ」

「寝ぼけてるでしょ。素麺あげないけど?」

てい、と虎目を押しやると、自分だけテーブルに座った。ガラスの器にめんつゆを注ぎ、いただきます、と手を合わせる。

ごそごそと起き上がった虎目は半分目が閉じたような状態で、床を這うようにテーブルの前に座る。

仕方ないので、虎目の器にもめんつゆを入れ、手に箸を握らせる。ぼんやりとしながらも、虎目は嬉しそうに箸を受け取った。

照れはしても、悪い気分にはならなかった。虎目からの好意がここまであからさまになったのは、昨日の告白によって隠すことがなくなったからだろう。

「冷た。あー……、美味い」

「あ、薬味取ってくる。わさびとしょうがと海苔?」

「鰹節も」

はーい、と僕は立ち上がり、先ほど開け放った扉から目的の物をピックアップする。最後に冷蔵庫からチューブを取り出し、ばさばさとテーブルに広げた。

寝起きの虎目は動作が緩慢だが、それでも腹が減っているらしく、箸が止まることはない。

「よく寝た?」

「寝た。なんか、罵倒されるかもとか、今考えたら有り得ないのに考えすぎてた」

虎目の端末は眼鏡型ではない。旧式の端末では、片思い解析アプリは動かない。

ただ彼はその瞳でもって僕を見て、その手で直接僕に触れて、その口で愛を告白した。

恥ずかしさを誤魔化すように素麺を啜る虎目に、僕は箸を止める。

「僕も、考えるって言って考えてどうにかなるのかな、とか、友達じゃダメかな、とか。いろいろ。でも、虎目が嫌いって訳じゃなくて」

前向きに考えているのだ、と思うのに、近すぎる友達と恋人の境界を捉えきれずにいる。素麺をつゆに浸し、鰹節にまみれて全く味が変わったそれを口に含む。

「俺は、友達じゃダメだと思ったから告白することにした。独占したいとか、違う顔が見たいとか、俺が幸せにしたいとかって綺麗事と……」

言葉が途切れた。虎目は一瞬悩むように視線を落とし、吹っ切れたように顔を上げた。

「晶が泊まって無防備に寝てる顔見て、抱きたいって思って、それで友達を続けるのは諦めた。そういう男が、友達だって言いながら隣にいるのは不誠実だろ。だから、決着が付いたら友達はやめようと思ってる」

ずる、と大きな口に、麺が消えていく。

「俺は、嫌いだから友達をやめる訳じゃない。晶が魅力的すぎるってことだから、いい思い出にしてくれると嬉しいかな」

虎目は、僕が恋人になる可能性が高いとは思っていないようだった。こうやって部屋に呼ぶのも、最後の思い出作りにしているように思える。

遊園地に誘われたのを思い出した。もし、僕が断ったら、最後に遊ぶだけ遊んでこれでさよならとでも言うつもりだろうか。

ぐ、と心臓が絞られたような心地がした。

遥瀬の事を、好ましく語った言葉に嫉妬した。眼鏡を外した後の視線を好ましく思った。幸せに眠っているのなら、そのままでいてほしかった。

「今日さ、眼鏡がなくって、虎目の顔、よく見た」

「……いつもと同じ顔だろ」

「でも、いつもより、はっきり見えたかな」

隔てていたのは、透明なレンズ一枚きりだった。けれど、レンズ越しでも同じ風景が見えていると思っていたのに、そうではなかった。

「ねえ、虎目。変なこと、言うけど」

前置きをして、逃げを打って、そして口を開いた。

「……一回。僕のこと、抱いてみる?」

ごっ、と飲み物を喉につかえさせる音が聞こえた。

やはり変なことを言った。僕は慌てて立ち上がって、前のめりになった虎目の背を撫でる。

こふこふと咳き込む呼吸が落ち着くと、ティッシュの箱を引き寄せて服を拭う。顔を上げると、間近で視線が合った。

腕が伸び、僕の背を捉える。

「……なんだ、それ」

「友達、って感覚が虎目のこと、恋愛対象として見られるかどうか考えるとき邪魔をするんだよ。いっそ、自分のことぶん殴ってみようと思って」

ぴたりと近づけば、虎目の鼓動さえも聞こえそうだった。布越しに体温が伝わる。視線を隔てるのが眼鏡なら、理性を隔てるのは服だ。

「服を脱いでみて答えが出るなら、話が早くていいんじゃない?」

僕を掻き抱くように指先が動くと、僕は広い肩口に顔を埋める。クーラーの冷風は届いているのに、身体の温度は下がりそうにない。

布越しの熱さで、溶けそうだ。

「俺は、据え膳は食うぞ」

「……そうこなくちゃ」

もう少し抱きしめていてもいいか、と虎目が尋ねた。僕は無言で、肩に顔を擦り付けた。

一度寝てみようかと話が付いたものの、そのままベッドインとはならなかった。

単純に、恋人を作ろうとしなかった人間の部屋に、ゴムもローションもなかった、というだけの話だ。

「明日にしよ」

「えっ」

驚いたような虎目に、明日ね、と重ねて言い含める。僕を抱き込んだ虎目は、今日絶対寝れない……、と肩を落としていた。

それはこっちの台詞だった。

「だって、来週、とかにしたら逃げるでしょ。お互い」

「だよなあ」

ぽん、ぽん、とゆったりとしたリズムで背が叩かれる。支える腕は思ったよりもがっしりとしていて、厚い身体は体重を掛けても傾ぐ様子はない。

虎目は役得とばかりに髪に顔を埋めてみたり、背に伝わせた指先を不埒に動かしている。その度に僕はその腕をぺしりとやるのだが、ぞわりと伝わる波はただくすぐったい。

「家の近くにドラッグストアあるし、色々買ってくるね」

「……遥瀬くんはそんな生々しい話しなかった」

「明日僕にもっと生々しいこと、するんだよ?」

ああ、と虎目が顔を伏せた。

「でもめちゃくちゃ生々しいことしたい……」

ふは、と正直な言葉に思わず噴き出す。

僕に対してそういう欲を抱けるのだ、ということには今でも違和感はあるが、新しく見る虎目の一面だった。

これまで、時々こうやって欲を抱いては、我慢させてきたのだろう。

その日も僕は泊まらずに帰宅して、すぐに男同士のセックスの動画を見た。事前に準備すること、をインターネットで調べて、ドラッグストアで買う物をリストアップする。

ビニール袋を持ってドラッグストアから帰宅して、買ってきた物の説明書きに目を通す。はしたないことをしている感覚と、新しいことへの好奇心で心臓は跳ね続けていた。

「明日は一旦家に帰って、準備して、虎目の家に行って、えっちなこと、……する」

恋人になるかどうかも、分からない男と寝る。僕はその発想に笑うと、毛布を被った。その日は普段よりも遅く眠ったが、眠ることはできた。

朝起きて、普段通り大学に行ったが、虎目は終始ぎこちなかった。

むしろ狼狽えるのは僕の方のはずだが、虎目は僕の一挙一動に反応し、学食では大盛りを頼まなかった。

大型獣が暑さで萎れている様子に、僕はすこし悪いことをしている気分になったものだ。

「そんなに動揺してて、色々……、できるの?」

「それはできる」

それはできるらしい。その言葉だけは、今日一番はっきりした言葉だった。

僕は大学の講義を終えて帰宅し、諸々の準備を終え、仕上げとばかりに自宅のホワイトボードに友達の家に泊まる、と書いた。

嘘っぱちだった。恋人候補の家にお泊まりだ、爛れている。

普段は何も言わずに泊まるのだが、最中に連絡が来ても困る。うむ、と満足げに頷き、マーカーをその場に置いた。

移動して、玄関の姿見に全身を映す。少ししまりのない顔だが、普段通りの姿だった。靴を履いて家を出る。

家を出た、と虎目にメッセージを送ると、瞬時に了解、と返信が来た。携帯電話を握りしめてでもいるのだろうか。

折角シャワーを浴びたのに、また汗をかいてしまうことを残念に思いながら、虎目の家までの道程を辿った。

玄関の前に立つと、室内からは音がしなかった。着いた、とメッセージを送ると、チャイムを鳴らすより先に足音が響いた。

ガチャ、と内側から玄関の扉が開く。

「うわ。晶だ」

「おじゃましまーす」

何がうわ、なのだろうと疑問に思いながら、室内に入った。虎目の頭髪は少し湿っていて、シャワーを浴びた後なのが窺える。

「お土産」

ハートマークでも付かんばかりに語尾を上げて言い、ローションのボトルなどの入ったビニール袋を手渡す。虎目がつられ笑いをした。

「今日、ステーキ食おうと思って肉買った」

「……虎目さ。今から何するか分かってる?」

「……え。だから腹減るかなって」

そっか、と僕はそれだけ言って、虎目の横を擦り抜けた。ベッドに腰掛ける。

僕を追って来た虎目は、がさがさとビニール袋の中を漁り、開封して中身を確認していく。しばらくその様子を見守っていたが、やがて飽きてベッドに寝転んだ。

「虎目。まーだー?」

おいで、と手招きする。

こちらを見た虎目は、ぐ、と何かに詰まったように口を噤んだ。少し前ならこの態度の裏を勘ぐっていたのだろうが、今なら分かる。

ただ、愛しく思われているだけだ。

「はいはい」

虎目が近付いてくるのに合わせて、身を起こす。ばさ、とビニール袋が近くに落ちる音がした。

大きな身体がベッドに乗り上がり、二人分の体重で土台が軋む。やがて、目の前に座り込んだ身体と向かい合った。

腕が伸び、輪郭を捉える。顔が近付く距離に合わせて目を伏せた。

軽く啄むように、唇が触れる。

「嫌?」

「全然」

虎目の手のひらが、裾からシャツに潜り込む。輪郭を辿るように腰から腹部、胸元まで肌を擦った。

す、と腹にクーラーの冷気が当たる。触れる手のひらは熱く、胸の尖りを指先が押し潰した。

「くすぐった……ん、む」

笑いだそうとした唇が塞がれる。唇を開けるように促され、僅かに口を開く。

開いた幅を塞ぐように、厚い舌がぬるりと潜り込んだ。息を零しながら、触れる舌に応じる。

躊躇いながら、おずおずと背中を抱き返した。数度、離れては齧り付かれる度に、指が浮いては力を込める。

「ふ、あ」

胸元を弄っていた手のひらがするりと降り、腹を撫で、親指が腰骨を擦った。

「僕も、触っていい?」

「お手柔らかに」

邪魔だと裾を引くと、虎目は上着を鷲づかんで引き抜いた。ばさりとベッドに服が落ちる。

運動部ではない割に、筋肉質な身体だった。

そろそろと指先を伸ばし、胸元から、腹まで指を滑らせてみる。拙い愛撫を、甘噛みでもされたように柔らかい眼差しが追った。

「ジーンズ、前、開けてもいい……?」

「んー……。晶が下脱いでくれたらいいよ」

ぐ、と僕は言葉に詰まった。前を寛げるだけで済む虎目と違って、ウエストゴムのハーフパンツは脚から抜かなければ脱げない。

ぐ、と羞恥に震えながら膝立ちになり、腰からハーフパンツを落とした。体勢を変え、そのまま足から引き抜く。

シャツの裾を引き下ろして隠そうとしたが、その様子をにたにたと見つめている虎目の視線が刺さり、裾から指を離す。

虎目の腕が伸び、両側の腰あたりで指がパンツに掛かる。ぐ、と勢いよく引き下ろされ、思わず声を上げた。

「や……、ばか!」

「あー、いい眺めー……」

動揺している間に器用にパンツが引き抜かれ、取り返そうとする指を擦り抜けるように部屋の隅に投げやられる。

じとりと睨むと、どうぞ、とばかりに腕が取られ、虎目の股間へ誘われた。ジーンズのボタンを外し、ジジ、とファスナーを下ろす。

僅かに膨らんだ部位は、生地を押し上げていた。

臍の下から指を入れ、下に引く。押さえつけられていたものから解放され、ぶるりと赤黒いそれが空気に触れた。

掬い上げるように持ち上げ、片方の手でそろりと撫でる。

「晶。くち」

こっち、とトントンと口元を指され、導かれるままに唇を寄せる。口内を貪られながら、他者のものを撫で擦った。

ふ、と唇を離して息を吐くと、呼吸が整わないうちにまた塞がれる。口も、手元も、片方だけでも手一杯だというのに、どちらも求められる。

「きもち、い?」

「ん」

だからもっとキス、と言わんばかりに大きな口が唇を食む。ちゅ、ちゅ、とキスを繰り返しながら愛撫している様は、熱愛中の恋人同士のようだった。

虎目が腕を伸ばし、シャツ越しに腰を引き寄せる。

「ちょっと腰、浮かせて」

膝立ちになり、虎目の肩に手を置く。長い腕はビニール袋を引き寄せ、中からローションのボトルを取りだした。

キャップを外し、掌に液体を広げる。

「痛かったら言うんだぞ」

「うん。そのときは怒る……」

虎目は少し笑って、指先を後腔にゆっくりと埋め込んだ。びくりと背が震える。

準備のときに触れた自分の指先よりも、違和感が強い。肩に置いた手に力を込めた。

「……っあ、ふ、……」

空いていた手に、僕の中心が捕まった。そろそろ撫でていた僕とは違い、粘着質な液体を纏った指は、皮膚の表面を滑らかに辿る。

前に気を取られているうちに、休んでいた後ろを探る指も奥に進んでいった。

「両方、は、……、あ、ンう、……うう」

ぐちぐちと液体が撹拌される。濡れきった後ろには、知らぬうちに指が足されていた。

声を上げ、肩にしがみつく。やがて、身体の奥で指先がその場所に触れた。

「……ぁ、ああ、や、ん。あぁ――――!」

隣にある口元が、吊り上がったように見えた。

特に反応した箇所を、指先で撫でられる。自身も大きな掌に包み込まれ、上下に扱かれた。

ふ、く、と声と共に息が漏れる。

「虎目、や、だ、そこ、ヘンなかんじ……、が、あ!うぁ……!」

撫でるだけだった指が、とんとんと弾みを付けて敏感な場所を柔らかく叩く。自慰では知らない快感と、他人の指で弄られる見知った快感が混ざる。

内腿には溢れたローションが垂れ、どろりと緩慢に皮膚を滑った。ぼたりぼたりと濡れそぼった茂りから、液体の粒がシーツに落ちる。

力を込めきれず、相手の肩にしな垂れ掛かる。はくはくと乱れた息を吐き、声を上げた。

「こう、やっ、て……」

「あ、ぁ、う……、ん、や、や」

「こう」

「あ!」

引き抜かれかけた指が、勢いを保って突き入れられる。ずん、と快楽の一波が脳を刺した。

ちかちかと眼裏に星が散ったように、重い快楽の余韻は尾を引いた。

「とら、め……」

「ん?」

まだ僕を弄んで楽しむつもりなのか、男の声音には余裕がある。お互いの間に線が引かれているようだった。

その境界を、こちらへ踏み越えさせたくなった。彼に求められる前に、齧り付くようにその唇を塞ぐ。

「虎目、と、……ひとつになりたい」

上気した顔で、口の端には唾液が溢れ、身体中が液体に濡れていた。表情を作れていたのかは、自分では分からない。

後ろを弄っていた指が性急に引き抜かれる。

「……俺も」

虎目の視線が、コンドームの袋を探した。僕は、近くにあったビニール袋ごと、ベッドから床に落とした。

はー、と虎目の口から長い息が漏れる。視線が絡まった。

こくん、と頷く。背を支えられながら、ベッドに横たわった。

「力抜いて」

太股が引き寄せられ、腰を浮かせる。ぬめりを帯び、柔らかくなった場所に、固く膨れたものが当たった。

「……あ。う、わ」

ぐ、と腰が押し付けられ、亀頭が埋まる。

「あ、あ、あ、うあ」

少し引いては、反動を使ってねじ込まれる。小刻みに、僅かずつ繋がっていく。ぎしり、ぎしり、と身体の動きに合わせてマットレスが撓んだ。

何度身を引かれたか、何度挿れ直したか分からなくなった頃に、ようやく虎目の身体が止まった。

内臓が押し上げられているのが分かる。馴染ませるように、ぐんと押し付けながらも、まだ動く様子はない。

「……ぁ、なん、か。とらめ、が、中にいる、の。変な、感じ……」

服を脱いだら、何も隔てるものはない。今、僕は身体の中の弱い場所を他人に許していた。

答えを落ち着けるように、長く、息を吐く。

結局、僕は虎目の恋人になる理由が欲しかった。

片思い解析アプリも、告白も、決定打にはならなくて、それでも僕は理由を得ようとした。友人と恋人の境界を、何に定めるのか。

「動いて、いいよ……」

ぬるりと剛直が引き抜かれ、突き入られる。指先で撫でられていた場所もまとめて、重い質量が抉った。

少し引き抜いては、また繋がる。

「あ!ぁあ、ん……、く、う、あぁ………!」

「晶、あきら……、俺」

言葉が切れた。ず、ず、と止まらないピストンが身体を揺らす。

「そこばっか、ずん、……って、いじわる!っぁ……」

「これで、もうさよなら、なら、……」

その先の言葉を、虎目は告げることはなかった。言葉の代わりに、長く、重くなった抽送は思考を渦に放り込む。

体液が掻き回され、ローションと混ざって尻のあわいを伝った。

指先が太股に強く食い込む。ぴたりと身体が重なり、腰が震えた。

「……ぁあ、うああぁああ―――ッ!」

身体の奥で、虎目が遂情する。

浮いた足が空を掻くのが見えた。びくり、びくりと震えながら放たれるものを受け止める。

僕のものも先端を濡らしていたが、まだ燃え切らずに燻る。彼にしては珍しい、顰められた顔が目に焼き付いた。

荒い息を落ち着け、ゆっくりと呼吸をする。

押し付けられた身体はなかなか離れず、軽く抜き差ししながら、しばらく引き抜かれはしなかった。

腹に手を当て、おずおずと口を開く。

「虎目……、きもち、よかった……?」

「ああ」

「ん。よかった……」

答えに満足し、目を細める。

僕が事後の空気に気を抜いていると、虎目の指先が僕の息子を捉えた。張り詰めていたものは、擦られて控えめに精を吐き出した。

身体から力が抜け、シーツに重く腕が落ちる。

このまま眠ってもいいな、と思っていたのだが、さすさすと明らかに刺激を与えようとする動作が続いていることに首を傾げる。

「まだ、体力あるんだ……、ね……?」

虎目は、ひた、と動きを止める。視線がうろうろと彷徨った。

「…………疲れた?」

その情けない表情に、ふ、と笑う。

「今度は、後ろからしてみる?」

「それ、最高だと思う」

何を提案しても最高だと言いそうなほど夢中になっている虎目に、ステーキはいつになるかなあ、と僕は遠い目をする。

結局、食事はしばしお預けされ、思う存分貪り合った後、二人して眠り始めることになった。

身体を重ねてみて分かったことだが、虎目を我慢させすぎていたのかもしれない。最中に呟いた『裸もいいけど、制服とか着てほしい』という発言は僕の脳にこびり付いて離れない。

僕にはあまり制服プレイについての拘りはないのだが、虎目は僕の高校時代を知らない、と寂しげに、かつ謎の拘りを見せていた。

いずれ、仕舞い込んだ制服を引っ張り出すことになりそうだ。

目を覚まし、寝ている虎目を放置して勝手にシャワーを浴びる。コンタクトを着け直したところで、服を忘れた事に気づいた。

ぺたぺたとフローリングの床を歩いてベッドに戻るも、拾い上げた体液に塗れたシャツを着直す気にもならず、部屋の隅に落ちていたパンツとまとめて洗濯かごに放り込む。

ふと、気になってキッチンの冷蔵庫を覗いた。綺麗にサシの入った分厚いステーキ肉が、冷蔵庫の中央に鎮座していた。

買った本人が起きたら焼いてもらおう、と決め、部屋に戻り、虎目のTシャツを拝借する。

少しの間エアコンを止めることにして、換気のために窓を開けた。

虎目はまだ眠りこけていて、暇になった僕は、卒業を残すばかりだった恋愛ゲームを引っ張り出す。

遥瀬くんとはパラメータもデートの回数も十分で、卒業式後には望んでいた通り、遥瀬くんが主人公を呼び出してくれた。

遥瀬くんの口から、二人の思い出が語られてゆく。

『……、君のこと、好きになったみたい。僕と、付き合ってくれないかな?』

遥瀬くんの問いに、『はい』と返す。遥瀬くんと主人公のスチルが表示され、僕はほっと息を吐き出した。

こちらは恙なく、ハッピーエンドだ。感慨深くエンディング映像を眺める。

「あとは……」

エンディングを見終えた僕は、ベッドで眠っている虎目の元に向かい、その身体を揺らす。閉じられていた目が開くのを、そわそわしながら待った。

虎目はむにゃむにゃとやっていたが、やがて目を開く。顔を寄せ、視線を合わせた。

「なに……」

「虎目のこと、好きになったみたい。……恋人、に、してください」

ぱちぱちと瞬きしていた虎目は、僕の言葉を咀嚼すると、ばさりと毛布を跳ね上げて起き上がった。

待った、待った、と慌てふためいている様はいっそ滑稽なほどだ。

「何で今!?」

「……言わない方が良かった?」

「そんなことはない!」

虎目は寝癖のついた髪を掻き回し、自分の姿に気づくと、慌てて毛布で股間を隠す。締まらないにも程がある状況だった。

「よろしくお願いします……」

深々と頭を下げた虎目に、僕もつられて頭を下げる。やがて二人して、笑い出してしまったのは言うまでもない。

後日、修理が終わった眼鏡型デバイスを見た虎目は、『自分も携帯電話を眼鏡型にしようかな』と呟いた。

以前はそこまで拘ってはいなかったのに、何故、と疑問を口にする。

「晶がメッセージを送ってくれた時、そっちの方が早く気づけるだろ」

虎目は、照れを誤魔化すように、早口でそう言った。歩調を速める彼を引き留めるように、僕はそのままでいいよ、と言って手を繋ぐ。

大好きな虎目の言葉は、直接聞きたい。メッセージを送るまでもなく、声が届く範囲に、居られるだけいるつもりだ。